2016年里约奥运会的跳水赛事,无疑是跳水运动历史上的一次璀璨盛典。这一年,全球观众见证了无数精彩纷呈的瞬间,中国跳水队以卓越的表现再次登上世界之巅,奠定了他们在该项目中的统治地位。这场赛事不仅刷新了多项记录,还推动了跳水技术的革新,并引发了广泛的讨论和研究。从激烈的竞争到运动员的个人英雄主义,跳水2016展现了体育精神的极致魅力,为世界留下了难忘的遗产。

精彩瞬间

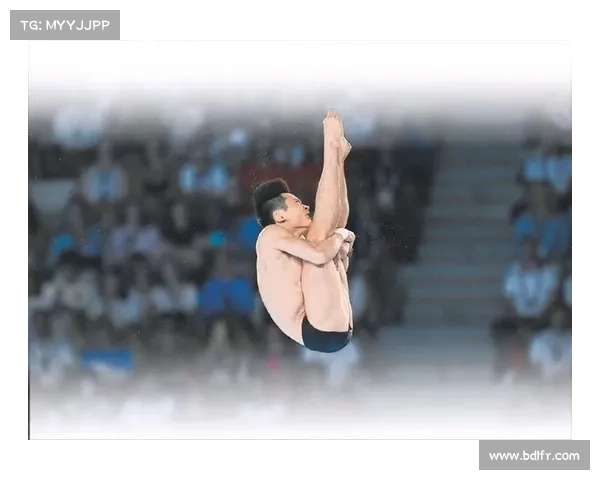

2016年里约奥运会跳水比赛的高潮迭起,使得每一场对决都充满戏剧性。尤其是在男子10米跳台项目中,中国选手陈艾森以近乎完美的动作摘得金牌,他的最后一跳获得107.30分的高分,帮助中国队包揽该项目冠亚军。同样精彩的是女子3米板的决赛,施廷懋与何姿上演了一场“双姝争霸”,前者凭借稳定发挥蝉联冠军,而后者则以优雅的姿态赢得银牌。这些瞬间不仅展示了运动员的技艺,还体现了奥运精神的激情与张力。

赛事中的另一个亮点是吴敏霞在女子双人3米板的告别之战。作为跳水界的传奇人物,她与搭档施廷懋合作,以领先优势夺冠,为自己的职业生涯画上完美句点。许多评论员如《体育周刊》的专家李明指出,“吴敏霞的表现不仅是技术的胜利,更是意志力的体现,她的每一次跳水都像一场艺术表演。”这些事件共同构成了2016跳水的绚丽画卷,激发了全球观众的热情讨论和后续研究。

中国队的统治

在这一届奥运会上,中国跳水队再次证明了其无可撼动的霸主地位,最终以7金2银1铜的骄人战绩领跑奖牌榜。这一成就源于长期的系统性训练和科学的选拔机制,运动员们在高压环境下展现出超凡的稳定性。例如,在女子10米跳台项目中,任茜以年仅15岁的年龄夺冠,成为跳水史上最年轻的奥运冠军;而男子3米板则由曹缘和何超包揽金银牌,他们的动作精度和难度系数均达到国际顶尖水平。这些表现不仅巩固了中国队的领先优势,还彰显了团队协作的强大力量。

中国队成功的背后,离不开教练团队的智慧与付出。主教练周继红在接受采访时强调,“我们的运动员通过无数次模拟赛训练,克服了时差和场地适应等挑战,这体现了中国跳水精神的坚韧。”研究机构如国家体育总局的跳水研究中心发表报告称,中国队的训练模式融合了心理辅导与技术优化,降低了失误率。但这也引发反思:过度依赖金牌可能掩盖了后备人才的培养问题,未来需平衡荣誉与可持续发展。这种整体统治力,不仅鼓舞了国内体育事业,还成为国际跳水界的学习标杆。

技术革新

跳水2016的另一个重大进步体现在技术层面的创新,尤其是动作难度和评分系统的优化。运动员们普遍采用更高难度的组合动作,如109C(向前翻腾四周半抱膝),这要求空中旋转更精确,落地更稳定。例如,英国选手戴利在男子10米台中使用该动作获得高分,推动了全球选手的技术升级。里约奥运会引入的高清慢动作回放系统,帮助裁判更准确地评估细节,减少了误判争议。这种技术革新提升了比赛的公平性与观赏性,使跳水从单纯竞技转变为科学与艺术的融合。

来自跳水研究机构的专家如国际跳水联合会(FINA)的技术顾问张伟博士指出,“2016年标志着跳水进入智能化时代,数据分析工具如动作捕捉系统被广泛应用,可实时监测运动员的体态参数。”在训练方法上,中国队率先采用虚拟现实模拟,帮助新秀在无风险环境下练习高难度动作。这一进步也带来挑战:过度依赖技术可能导致运动员忽视基本功,正如一些教练在赛后研讨会上所担忧的。未来研究需聚焦于技术与传统训练的平衡,以推动跳水运动的长期健康发展。

回顾2016年跳水奥运赛事,其核心成就在于彰显了体育竞技的巅峰魅力:中国队的统治性表现展示了系统性训练的力量,赛事的精彩瞬间点燃了全球热情,而技术创新则为跳水运动注入新活力。这些方面共同强调了跳水2016不仅是奥运历史上的光辉篇章,更是推动体育文化融合与国际交流的重要催化剂。赛事中也暴露了人才培养的潜在危机和技术依赖的风险。未来的研究方向应更多关注青少年跳水普及项目,并强化心理韧性训练,以避免过度商业化对运动本质的侵蚀。跳水2016的遗产提醒我们,体育的终极价值在于激励人类追求卓越,推动社会和谐发展。

乐玩lewin国际